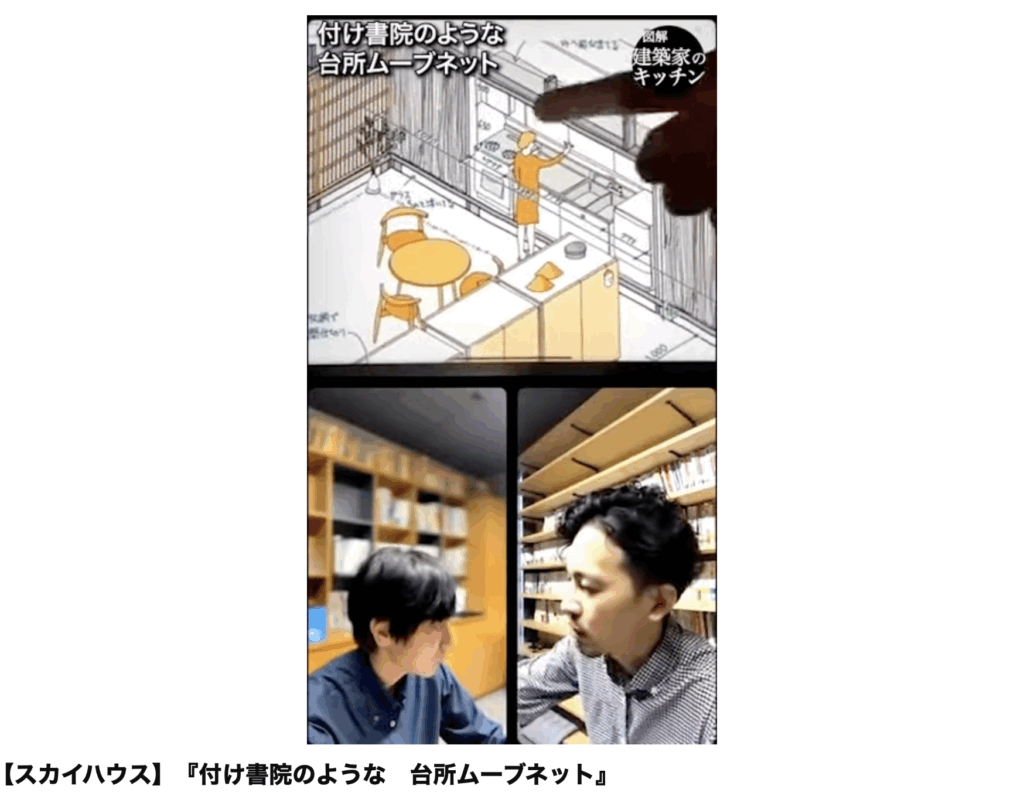

本記事は、ユーチューブ(YouTube)チャンネル「図解建築家のキッチン」でのトークをもとに、建築家住宅のキッチンを図解的に読み解いた内容を記事化したものです。各回、手元の資料と会話から構成・思想・使い勝手を整理し、実務に活かせる視点を提示します。

メタボリズムの起点とも語られるスカイハウスのキッチンを、残る記述から整理します。設備を“動くもの”と捉える視点は、いまも有効だと考えられます。

企画と対象

本企画は、建築家の設計住宅に掲載されたキッチンを読み込み、見えない部分は仮説で補いながら要点を語る試みです。第28回はレジェンド枠として「スカイハウス」を選び、限られた資料から構成・思想・使い勝手を抽出します。

設計者の背景

菊竹清訓(1928年、久留米出身)。1944年に早稲田入学、在学中のコンペで頭角を現します。1950年竹中工務店入社、1952–53年は大阪の村野・森建築事務所に在籍。60年代にメタボリズムを提唱し、1970年や1975年の博覧会施設等へ展開、2011年に83歳で逝去します。

時代と基盤発想

1958年竣工のスカイハウスは、戦後の木造住宅コンペで磨かれた「可変性」を核に据えます。幼少期に経験した約10メートル角のワンルーム的な暮らしが縮図となり、正方形平面と外周の付加要素という構成へ結実したと考えられます。

キッチン=“動く設備”

菊竹は設備を“動くもの”、構造体を“動かないもの”として分離しました。キッチンは正方形の外側に箱として付加され、入替と更新を前提化。現代のユニットキッチンの原型的発想が読み取れます。

- 設備を外周に付加し、平面から突出

- 台輪を浮かせ痕跡を残しにくい設置

- 配管は下階のワッフルに通し可変

- 量産・流通を見据え、建築家は空間に専念

構造と空間の強度

建物は壁柱4本で床を支え、屋根はHPシェル。1階はピロティで、下部に子ども室を吊るなど家族構成の変化に対応しやすい構えです。増築後も核となる空間の性格は保たれ、“スカイハウス性”が持続すると語られます。

こんな人に刺さる/活用シーン

メタボリズムや可変性の設計思想を、実務のディテールへ落とし込みたい建築関係者。

住宅の設備計画を更新性・流通性の観点から再考したい方。

トークを記事化するサービス:Studio Quiet Edit(通常3営業日/特急+3,000円・修正1回)— ご相談はサイトのお問い合わせへ

コメント